Einsamkeit in Deutschland: Ein wissenschaftlicher Überblick

Einsamkeit in verschiedenen Altersgruppen

Einsamkeit wurde lange vorwiegend als Problem im hohen Alter betrachtet – heute zeigen Daten klar: Sie betrifft Menschen aller Altersgruppen. Besonders junge Erwachsene berichten häufig von Einsamkeit. In einer repräsentativen Befragung 2024 gaben 51 % der 18–35-Jährigen in Deutschland an, zumindest moderat einsam zu sein (davon 12 % stark). Bei 36–69-Jährigen lag dieser Anteil bei 37 % (ebenfalls 12 % stark). Auch im europäischen Vergleich zeigt sich: Junge Menschen sind häufiger einsam als Ältere. Dieser Trend besteht seit der Pandemie fort: Während der Lockdowns 2020 stieg die Einsamkeitsquote sprunghaft, 2021 lag sie weiterhin über dem Vorkrisenniveau.

Auch Senior*innen sind nicht gefeit. Das Einsamkeitsbarometer 2024 (SOEP-Daten über 30 Jahre) zeigt, dass hochbetagte Menschen über 75 ein erhöhtes Risiko haben. Über die Lebensspanne folgt Einsamkeit oft einer U-Kurve: Im mittleren Erwachsenenalter am niedrigsten, bei unter 30 und über 75 am höchsten. Analysen deuten darauf hin, dass das Risiko ab etwa 40 sinkt, um die Rentenzeit den Tiefpunkt erreicht und im sehr hohen Alter wieder ansteigt. Wichtig: Einsamkeit ist kein Automatismus des Alters. Wo stabile, qualitativ hochwertige Beziehungen bestehen, kann Einsamkeit im hohen Alter sogar geringer sein als im mittleren.

Einsamkeit bei Ortswechsel durch Ausbildung, Studium, Beruf

Studierende und Berufseinsteiger:innen sind leider nicht davon ausgenommen – man denke nur an die eigenen Lebenserfahrungen, als man das erste Mal wegen der Ausbildung, dem Studium oder wegen des Berufes in eine neue Stadt umgezogen ist.

Gerade die Jahre zwischen 18 und 30 gelten als Phase intensiver sozialer Veränderung – voller Chancen, aber auch Brüche. Umzüge in eine neue Stadt, der Beginn eines Studiums oder einer Ausbildung, der Wechsel des Freundeskreises oder erste Beziehungserfahrungen können soziale Netze vorübergehend destabilisieren.

Während der äußere Eindruck oft von Aktivität und Vernetzung geprägt ist, fühlen sich viele junge Menschen in dieser Zeit innerlich entwurzelt. Studien zeigen, dass selbst an großen Universitäten über ein Drittel der Studierenden regelmäßig Einsamkeit empfindet – insbesondere in den ersten Semestern. Dieses „soziale Vakuum“ entsteht weniger durch physisches Alleinsein als durch den Mangel an emotionaler Vertrautheit. Es ist ein stilles, aber verbreitetes Phänomen einer Generation, die sich zwar ständig vernetzt, aber selten wirklich gesehen und verstanden fühlt.

Lebensphase: Übergänge (Schule → Beruf, Auszug, Partnersuche) begünstigen Einsamkeit. Bei 20–24-Jährigen liegen die Quoten besonders hoch und stabilisieren sich erst Ende 20. Im Kontrast dazu geben um die 40 nur ~10 % an, einsam zu sein. Bei Älteren steigt das Risiko wieder – besonders bei Verwitwung, Krankheit oder in Einrichtungen. Während der Pandemie waren junge Menschen mit Partner im Haushalt am seltensten einsam; in WGs und im Elternhaus lagen die Werte deutlich höher – ein erster Hinweis auf die Rolle der Beziehungsqualität.

Qualität von Beziehungen als Schutzfaktor

Einsamkeit ist ein subjektives Erleben: Sie entsteht, wenn die Qualität und Bedeutsamkeit der vorhandenen Beziehungen nicht den eigenen Bedürfnissen entspricht. Man kann viele Kontakte haben und sich trotzdem einsam fühlen – wenn Tiefe und Verlässlichkeit fehlen. Umgekehrt können wenige, aber tragfähige Bindungen Einsamkeit wirksam abpuffern. Qualität vor Quantität ist der zentrale Punkt: Zählen, verstanden werden, sich einem Menschen anvertrauen können.

Langzeitforschung untermauert das: Die Harvard Study of Adult Development (Start 1938) gilt als längste laufende Lebensverlaufsstudie der Welt – inzwischen über vier Generationen.

Sie vereint die Grant-Kohorte (ehemalige Harvard-Studierende aus privilegierten Verhältnissen) und die Glück-Kohorte (Jugendliche aus Bostoner Arbeiterfamilien) und wurde später um Partner:innen und Nachkommen erweitert. Heute wird sie von Dr. Robert Waldinger geleitet. Er ist Psychiater, Zen-Lehrer und Professor an der Harvard Medical School. Er führt die Studie in vierter Forschergeneration fort. Sie ist ein einzigartiges Zeitdokument, das Lebensgeschichten über mehr als acht Jahrzehnte und vier Generationen hinweg nachzeichnet.

Methodisch handelt es sich um ein Mixed-Methods-Design aus tiefen-klinischen Interviews, jährlich oder zweijährlich erhobenen medizinischen Untersuchungen, biopsychologischen Messungen, neuropsychologischen Tests und Bildgebung. Diese außergewöhnliche Langzeit-Perspektive erlaubt es, Beziehungsqualität, Gesundheit und Lebenszufriedenheit in einer selten erreichten Tiefe miteinander zu verknüpfen.

Waldinger fasst die Quintessenz dieser jahrzehntelangen Forschung in einem Satz zusammen, der aus seinem vielbeachteten TED Talk „What makes a good life?“ stammt:

„Good relationships keep us happier and healthier. Period.“

– Robert Waldinger, Leiter der Havard Studie

Mit dieser schlichten, aber radikalen Aussage bringt er auf den Punkt, was die Daten über Generationen hinweg bestätigen: Es sind nicht Reichtum, Ruhm oder Leistung, sondern die Qualität unserer Beziehungen, die über unser Wohlbefinden und unsere Lebenslänge entscheidet.

Zentrale Befunde:

Gute, verlässliche Beziehungen gehen konsistent mit besserer Gesundheit und höherem Wohlbefinden einher – stärker als Einkommen, Ruhm oder kognitive Ausgangsvorteile.

Qualität schlägt Quantität: Entscheidend sind Vertrauen, Verlässlichkeit, emotionale Sicherheit – nicht die Anzahl der Kontakte.

Die Zufriedenheit mit nahen Beziehungen mit 50 sagte die körperliche und mentale Gesundheit mit 80 besser voraus als gängige medizinische Marker (z. B. Cholesterin).

Einsamkeit wirkt gesundheitlich toxisch (höhere Belastung durch Stressphysiologie, mehr depressive Symptome, geringere Lebensqualität).

Konflikte sind weniger schädlich, wenn die Beziehung grundsätzlich sicher ist (Gefühl: „Wir können uns aufeinander verlassen“).

Beziehungspflege ist Prävention: Sie reduziert Stresslast, stabilisiert Affektregulation, stärkt Resilienz und Lebenszufriedenheit – mit Langzeiteffekten bis ins hohe Alter.

Wer in die Qualität seiner Beziehungen investiert – Zuhören, Verbindlichkeit, gegenseitige Fürsorge –, betreibt Gesundheitsvorsorge im besten Sinn: körperlich und seelisch.

Weitere Befunde: Menschen, die eng in Familie, Freundeskreis und Gemeinschaft eingebunden sind, berichten höhere Lebenszufriedenheit und bessere Gesundheit. Umgekehrt steigern soziale Isolation und konfliktreiche Beziehungen das Risiko für kardiometabolische Erkrankungen, Depressionen und geringere Lebenserwartung. Waldingers prägnante Formel: „Einsamkeit tötet.“ Gute Beziehungen wirken als Stresspuffer, stärken Zugehörigkeit und psychologische Sicherheit.

Praktisch heißt das: Vertrauensvolle Freundschaften, zuverlässige Partnerschaften und intakte Familienbeziehungen sind die wirksamsten Schutzfaktoren. Entscheidend sind Vertrauen, emotionale Verfügbarkeit, wechselseitige Unterstützung – nicht die Zahl der Kontakte. Oberflächliche „Netzwerke“ oder ausschließlich digitale, periphere Verbindungen genügen selten, wenn echte Nähe fehlt.

Einfaches Zuhören

Gute Beziehungsqualität ist die wirksamste Gesundheitsvorsorge. Um die dafür notwendige Kernkompetenz – das achtsame Zuhören – gezielt auszubauen, findest du hier Unterstützung.

Interventionen für eine gute Selbstfürsorge und Beziehungspflege

Auch die Forschung zur Positiven Psychologie – insbesondere am Greater Good Science Center (GGSC) der University of California, Berkeley – ergänzt diese Erkenntnisse. Hier wird seit Jahren untersucht, wie Verbundenheit, Dankbarkeit, Mitgefühl und Achtsamkeit unser Wohlbefinden fördern. Die Ergebnisse zeigen konsistent: Glück ist kein Zufallsprodukt, sondern lässt sich durch gezielte mentale und soziale Praktiken kultivieren.

Besonders prägend sind die Arbeiten von Sonja Lyubomirsky (University of California, Riverside). In umfangreichen Meta-Analysen und Langzeitstudien belegt sie, dass rund 40 % unseres Glückserlebens von bewussten Handlungen und Denkgewohnheiten abhängen – und nicht primär von Genetik oder äußeren Umständen. Lyubomirsky nennt dies die „Intentional Activity Theory“: Glück entsteht dort, wo Menschen regelmäßig Handlungen kultivieren, die Sinn, Beziehung und Selbstmitgefühl stärken.

Zu den wirksamsten sogenannten Glücksinterventionen gehören:

Dankbarkeitspraxis – z. B. drei Dinge pro Woche aufzuschreiben, für die man dankbar ist. Studien zeigen, dass bereits diese kleine Gewohnheit das Glücksgefühl signifikant erhöht.

Achtsamkeit und Mitgefühlstraining – Programme wie „Search Inside Yourself“ (entwickelt bei Google in Zusammenarbeit mit dem GGSC) verbinden Selbstwahrnehmung mit emotionaler Intelligenz.

Freundliche Handlungen – Menschen, die bewusst kleine Akte der Freundlichkeit ausführen, erleben über Wochen hinweg mehr Freude und Sinn.

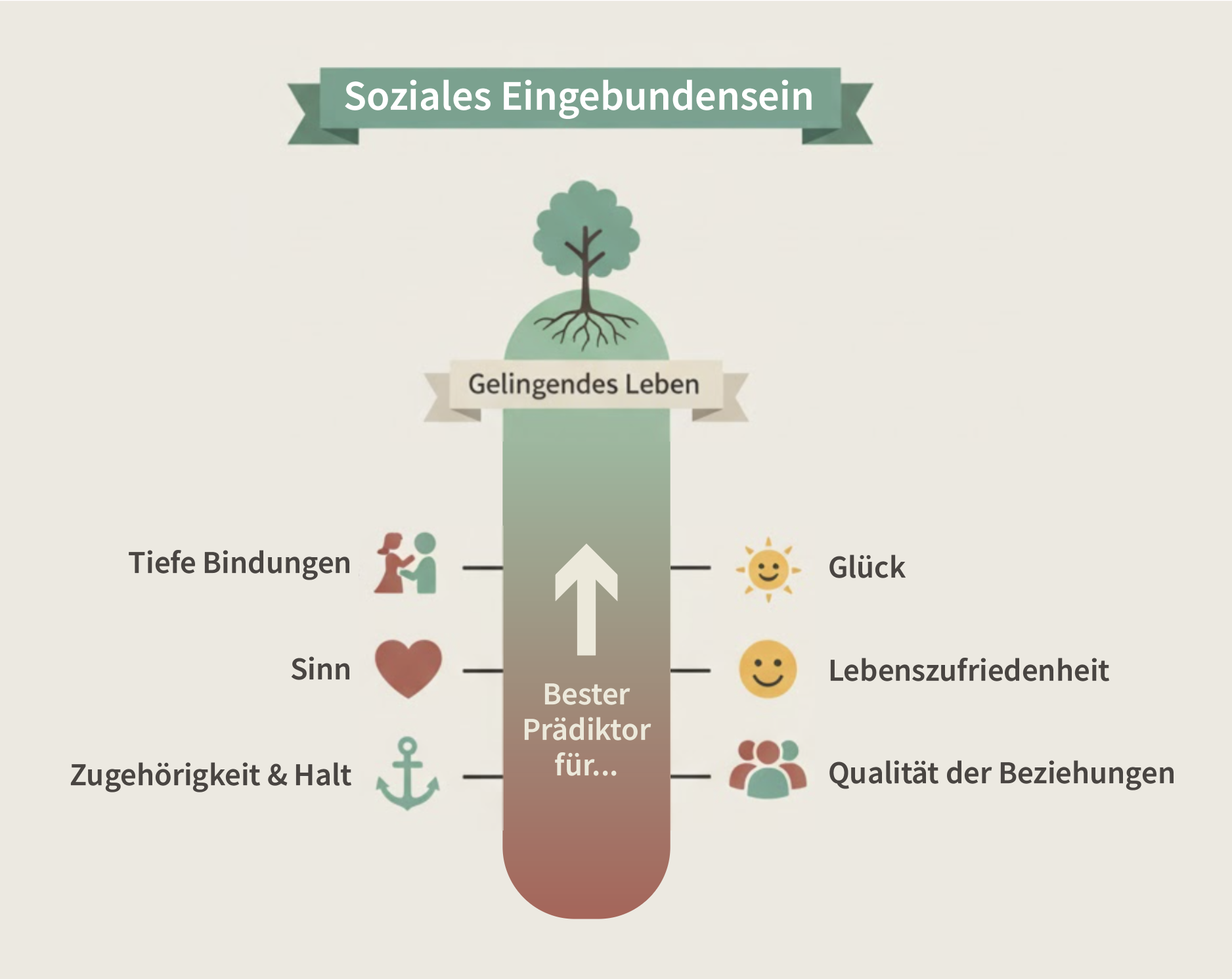

Soziale Verbundenheit – das Gefühl, Teil eines Netzwerks zu sein, erweist sich in nahezu allen Studien als stärkster Prädiktor für anhaltendes Wohlbefinden.

Auch hier zeigt sich eine Linie zur Harvard-Studie: Das Fundament des Glücks liegt in der Qualität unserer Beziehungen – zu anderen und zu uns selbst. Glück ist kein Zustand, sondern ein Prozess des Bezogenseins: auf Menschen, auf Sinn, auf die Welt.

Einsamkeit, Beziehungsqualität und Glück

Zwischen sozialer Verbundenheit und subjektivem Wohlbefinden besteht ein konsistenter inverser Zusammenhang: Je erfüllter die Beziehungen, desto weniger Einsamkeit und desto höheres Glück. Deutsche Daten zeigen: Wer stark einsam ist (z. B. nach Trennung, Arbeitslosigkeit, niedriger Bildung), berichtet zugleich die geringste Lebenszufriedenheit. Zugleich wirkt Lebenszufriedenheit präventiv: Zufriedene Menschen pflegen aktivere Kontakte, verfügen über mehr Resilienz und geraten seltener in Einsamkeitsspiralen; chronische Einsamkeit hingegen fördert Rückzug, Pessimismus und weitere Entkopplung.

Die Beziehungsqualität vermittelt diesen Zusammenhang: Tiefe Bindungen stiften Sinn, Zugehörigkeit und Halt – das hebt Glück und Lebenszufriedenheit. Materielle Faktoren verlieren jenseits eines Grundniveaus an Gewicht; das soziale Eingebundensein bleibt einer der besten Prädiktoren für gelingendes Leben.

Ausblick

Einsamkeit ist in Deutschland kein Randphänomen – sie betrifft Jüngere wie Ältere, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Die Evidenz ist klar: Hochwertige Beziehungen sind der wirksamste Gegenpol. Für Coaches und Begleiter:innen heißt das:

Fokus auf Beziehungsqualität: Klient:innen unterstützen, tragfähige Beziehungen aktiv zu pflegen – durch Zuverlässigkeit, Verletzlichkeit in Maßen, klare Bitten und Dankbarkeitspraxis.

Schlüsselkompetenz Zuhören: Präsentes, wertschätzendes Zuhören schafft Verbundenheit und psychologische Sicherheit – Kernkompetenz in Coaching, Führung und Alltag.

Beziehungsarchitektur gestalten: Regelmäßige Rituale (Check-ins, gemeinsame Aktivitäten), kleine Mikro-Gesten (kurze Anrufe, Nachrichten mit echtem Bezug), bewusste Resonanzmomente.

Risikolagen adressieren: Übergänge, Verlust, Arbeitslosigkeit, Alleinleben – frühzeitig soziale Brücken bauen (Peers, Gruppen, Ehrenamt, Nachbarschaft).

Ökosystem stärken: Begegnungsräume fördern – analog und digital –, die echte Tiefe ermöglichen (z. B. moderierte Austauschformate statt reiner „Vernetzung“).

Die Botschaft bleibt schlicht und anspruchsvoll: Beziehungsqualität ist Gesundheitsvorsorge. Wer heute in Nähe, Vertrauen und Verbindlichkeit investiert, senkt morgen sein Einsamkeitsrisiko – und erhöht die Chance auf ein langes, gesundes, sinnreiches Leben.

Quellen (Auswahl)

Harvard Gazette: „Over nearly 80 years, Harvard study has been showing how to live a healthy and happy life.“ (Harvard Study of Adult Development) — https://news.harvard.edu

Bertelsmann-Stiftung / eupinions 2024: „Einsamkeit junger Menschen“ — https://www.bertelsmann-stiftung.de

Einsamkeitsbarometer der Bundesregierung / Übersicht & Fakten — https://www.alter-pflege-demenz-nrw.de

Deutsches Zentrum für Altersfragen (DZA): Studien zur zweiten Lebenshälfte — https://www.dza.de

Barmer: Einsamkeitsreport / Analysen zu Lebensphasen & Haushaltsformen — https://www.barmer.de

DIW/SOEP: Analysen zu Einsamkeit und sozialer Ungleichheit — https://www.diw.de

Springer Fachbeiträge (Übersichtsartikel zu Einsamkeit, Gesundheit, Mortalität) — https://link.springer.com

Greater Good Science Center (Zusammenfassungen zu Beziehungen, Glück, Schutzfaktoren) — https://greatergood.berkeley.edu